はじめに:統合の影で進む「静かな混乱」

M&A(企業買収・合併)が完了した後のPMI(Post Merger Integration:統合後のマネジメント)フェーズにおいて、最も複雑で影響の大きい課題の一つが製品ポートフォリオの整理です。多くの経営陣は、統合によるコスト削減効果や規模の経済を期待しますが、実際の現場では数字に現れにくい「静かな混乱」が頻繁に発生しています。

製品ポートフォリオの統合は、単純に重複する製品を整理するだけの作業ではありません。市場戦略、ブランド価値、技術基盤、販売チャネル、組織体制など、企業活動のあらゆる側面が複雑に絡み合う領域です。判断を誤れば、顧客離れ、売上減少、社内対立、さらには優秀な人材の流出といった形で、重大な影響をもたらす可能性があります。

日本PMIサポート協会では、これまで多数のPMI案件を支援する中で、製品統合において企業が陥りやすい典型的な問題パターンと、それを回避するための実践的なアプローチを蓄積してきました。本記事では、業界を問わずPMIの実務に携わる方々に向けて、製品統合で起こりやすい問題とその対策について詳しく解説します。

製品ポートフォリオ統合の重要性と複雑さ

M&Aにおける製品統合の位置づけ

M&Aの成功を左右する要因は多岐にわたりますが、中でも製品ポートフォリオの統合は特に重要な位置を占めています。なぜなら、この領域での意思決定が、以下のような企業活動の根幹に直接影響するためです:

市場競争力の決定 どの製品を残し、どの製品を廃止するかによって、統合後の企業が参入する市場セグメントと競争ポジションが確定します。

顧客基盤への影響 製品の統廃合は、既存顧客との関係性に直接的な影響を与えます。特に、長年にわたって特定製品を愛用してきた顧客にとって、その製品の廃止は企業に対する信頼感の失墜につながる可能性があります。

組織文化とアイデンティティ 製品は単なる商品ではなく、それを開発・販売してきた社員にとってのプライドや組織のアイデンティティの象徴でもあります。製品統合の進め方は、統合後の組織文化形成に大きな影響を与えます。

統合が困難である理由

製品ポートフォリオの統合が特に困難である背景には、以下のような複合的な要因があります:

情報の非対称性 買収側と被買収側の間で、製品に関する詳細な情報(技術仕様、顧客評価、将来性など)が十分に共有されていないことが多く、表面的な情報だけで判断せざるを得ない状況が生まれます。

時間的制約 PMIは通常、限られた期間内での完了が求められるため、十分な分析や検討を行う時間が確保できないことがあります。

利害関係の複雑さ 製品統合には、開発、営業、マーケティング、製造、サービスなど多部門が関わるため、それぞれの立場や利害が衝突することがあります。

製品ポートフォリオ統合で陥りやすい3つの落とし穴

日本PMIサポート協会の支援実績を分析すると、製品統合において企業が陥りやすい問題には、明確なパターンが存在することが分かります。

落とし穴1:被買収側の主力製品が安易に整理対象になってしまう

問題の概要 売上規模だけを基準にした判断により、市場で高い評価を受けていた被買収側の製品が「規模が小さい」という理由だけで廃止されるケースが頻発しています。

具体的な事例 あるソフトウェア企業のM&A案件では、被買収側が持つニッチ市場向けの専門ツールが、買収側の汎用製品と比較して売上が小さいという理由で廃止対象となりました。しかし、その製品は該当市場でトップシェアを誇り、極めて高い利益率を実現していました。結果として、統合後に該当市場での競争優位性を完全に失うことになりました。

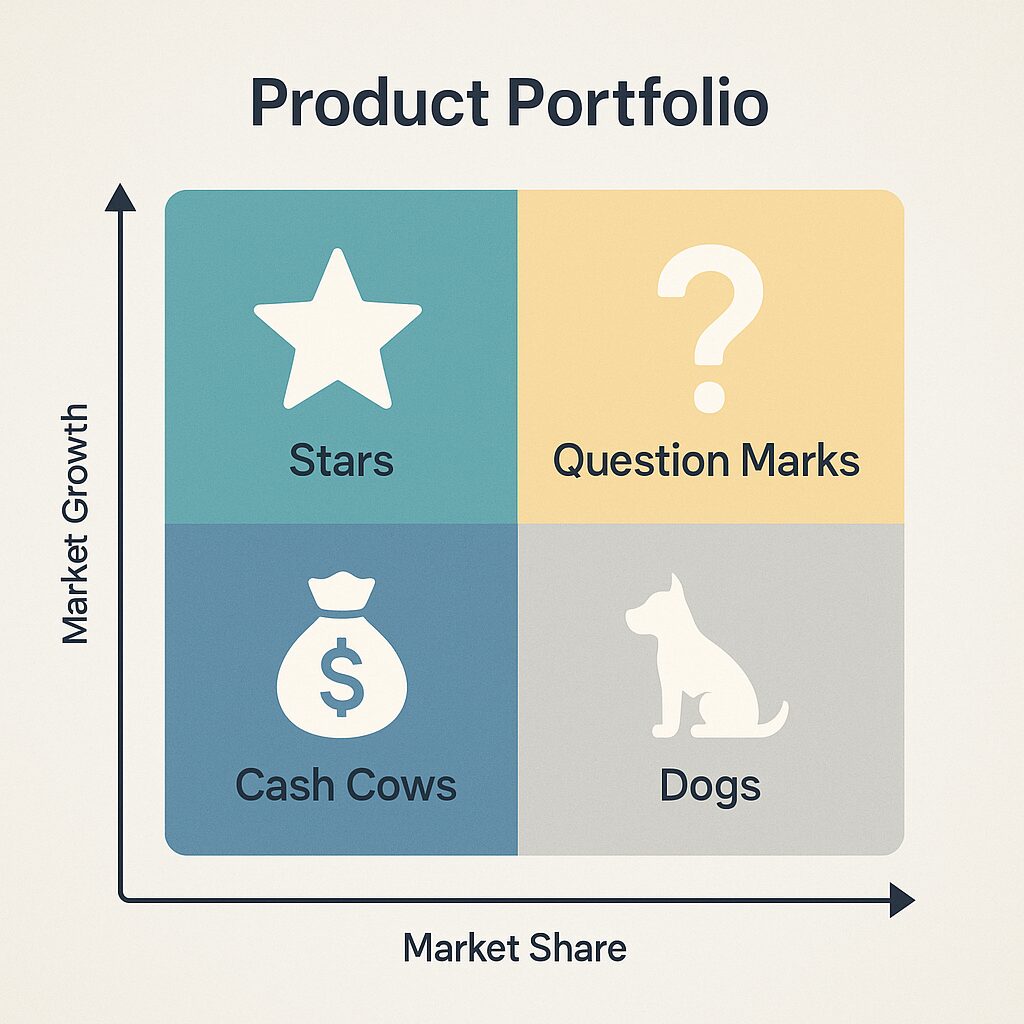

根本的な問題 この問題の背景には、量的指標(売上高、市場規模など)に偏重し、質的指標(市場ポジション、利益率、成長性、戦略的価値など)を軽視する傾向があります。

落とし穴2:表面的なポジショニングだけで統合判断をしてしまう

問題の概要 製品の機能や用途が一見似ているからという理由で「重複製品」と判断し、実際には異なる顧客セグメントや用途に対応していた製品を統合してしまうケースです。

具体的な事例 製造業のM&A案件で、両社が同様の測定機器を製造していたため、製品統合が決定されました。しかし、詳細な分析を行うと、一方は高精度が要求される研究開発用途、もう一方は現場での簡易測定用途という、明確に異なる市場ニーズに対応していることが判明しました。統合により、それぞれの用途に最適化された機能が失われ、両方の顧客セグメントで満足度が低下する結果となりました。

根本的な問題 製品の本質的な価値や顧客ニーズの違いを理解せず、表面的な類似性だけで判断してしまうことが原因です。

落とし穴3:製品ライフサイクルを無視した短期的判断

問題の概要 現時点での収益貢献度だけを基準として、将来的に重要な収益源となる可能性のある製品を廃止してしまうケースです。

具体的な事例 IT企業のM&A案件で、被買収側が開発していた新技術ベースの製品が、現在の売上が少ないという理由で開発中止となりました。しかし、その技術は数年後に業界標準となり、競合他社がその技術を活用した製品で大きな市場シェアを獲得することになりました。

根本的な問題 短期的な財務指標のみに焦点を当て、中長期的な成長ポテンシャルや戦略的価値を適切に評価できていないことが原因です。

統合を成功に導くための3つの実践的アプローチ

これらの落とし穴を回避し、製品統合を成功に導くためには、以下の3つの視点を重視したアプローチが効果的です。

アプローチ1:製品ごとの「存在意義」の可視化

実施内容 各製品について、以下の観点から詳細な分析を行い、その「存在意義」を明確化します:

市場ポジショニング分析

- ターゲット市場の規模と成長性

- 競合他社との差別化要因

- 市場シェアと顧客評価

技術・イノベーション価値

- 採用技術の独自性と将来性

- 知的財産権の状況

- 技術的な発展可能性

財務・収益性評価

- 現在の収益構造

- 将来の収益予測

- 投資対効果の分析

組織・リソース要件

- 必要な開発体制

- 販売・マーケティング要件

- サポート・サービス体制

実践のポイント 単なるデータ収集に終わらせず、各製品が企業全体の戦略にどのように貢献するかという視点で整理することが重要です。

アプローチ2:顧客視点を重視した統合判断の徹底

実施内容 製品統合の判断において、常に顧客の視点を最優先に置いたアプローチを採用します:

顧客影響度評価

- 統合による顧客への具体的影響の分析

- 代替製品への移行可能性の検討

- 顧客満足度への影響予測

移行戦略の策定

- 段階的な製品移行計画の策定

- 顧客への丁寧な説明とサポート体制

- 移行期間中の特別措置の検討

コミュニケーション戦略

- 早期の情報開示と透明性の確保

- 顧客の不安や疑問への真摯な対応

- 継続的なフォローアップ体制

実践のポイント 社内の効率性や都合だけでなく、常に「顧客にとって最善は何か」という視点で判断することが、長期的な成功につながります。

アプローチ3:全社的な合意形成と現場の納得感を重視

実施内容 製品統合に関わる全ての関係者が納得できる意思決定プロセスを構築します:

多部門参加型の検討体制

- 開発、営業、マーケティング、製造、サービス等の代表者による検討チーム

- 各部門の専門知識と現場感覚の活用

- 定期的な情報共有と意見交換

透明性の高い評価基準

- 客観的で公平な評価基準の策定

- 評価プロセスの透明性確保

- 意思決定理由の明確な説明

段階的な実行と継続的改善

- 一度に全てを決めるのではなく、段階的なアプローチ

- 実行過程での継続的なモニタリング

- 必要に応じた計画の調整と改善

実践のポイント トップダウンの一方的な決定ではなく、関係者の知見と経験を活用した合意形成が、統合後の円滑な実行を支えます。

成功事例に学ぶ実践的ノウハウ

事例1:段階的統合による顧客満足度の維持

化学メーカーA社がB社を買収した際、両社で類似の工業用洗浄剤を製造していました。従来のアプローチであれば、即座に製品統合を行うところですが、詳細な分析により以下のことが判明しました:

- A社製品:高温環境での洗浄効果に優れる

- B社製品:環境負荷が少なく、食品関連業界で高評価

この分析結果を受けて、両製品を残し、それぞれ異なる市場セグメントに特化する戦略を採用しました。結果として、統合前よりも広範囲な市場をカバーでき、売上は統合前の1.3倍に成長しました。

事例2:将来性重視の製品選択による競争優位の獲得

電子部品メーカーC社がD社を買収した際、D社が開発中の新材料は現時点での売上はほとんどありませんでした。しかし、詳細な技術評価により、その材料が次世代の電子デバイスに不可欠な特性を持つことが判明しました。

C社は短期的な収益性よりも将来性を重視し、この新材料の開発に積極的に投資を継続しました。3年後、その材料を使用した製品が業界標準となり、C社は該当分野で圧倒的な競争優位を獲得することができました。

日本PMIサポート協会の支援サービス

製品ポートフォリオ統合コンサルティング

当協会では、製品統合の複雑さを熟知した専門コンサルタントが、以下のサービスを提供しています:

現状分析とポジショニング評価 両社の製品ポートフォリオの詳細分析を行い、各製品の市場ポジション、競争優位性、将来性を客観的に評価します。

統合戦略の策定 分析結果に基づき、顧客価値と企業価値を最大化する統合戦略を策定します。短期的な効率性と長期的な成長性のバランスを重視したアプローチを採用します。

実行支援とモニタリング 統合計画の実行段階では、進捗のモニタリングと必要に応じた計画調整を継続的に支援します。

組織間コミュニケーション支援

製品統合における合意形成を促進するため、以下のサービスも提供しています:

ワークショップの企画・運営 関係部門の代表者が参加するワークショップを通じて、相互理解の促進と合意形成をサポートします。

コミュニケーション戦略の策定 顧客や社員への情報開示戦略を策定し、統合への理解と協力を得るためのコミュニケーション活動を支援します。

まとめ:製品統合は戦略であり、組織の記憶でもある

製品ポートフォリオの統合は、単に重複を省く効率化作業ではありません。それは「今後どの市場に注力するか」「何をもって競争優位とするか」を明確に示す、企業戦略の重要な一環です。

同時に、各製品には、その開発や販売に関わってきた社員の情熱と努力、そして長年にわたって製品を支持してくれた顧客との関係という「組織の記憶」が刻まれています。これらの無形の価値を軽視した統合は、短期的な効率化を実現したとしても、長期的には企業価値の毀損につながる可能性があります。

PMIにおける製品統合を真の成功に導くためには、財務的な合理性だけでなく、顧客の視点、現場の知見、そして将来への投資という多面的な観点から、慎重かつ誠実に判断を行うことが不可欠です。

短期的な効率性の追求と長期的な価値創造のバランスを取りながら、全ての関係者が納得できる統合を実現することが、PMIの真の成功につながります。日本PMIサポート協会では、このような総合的な視点に基づく製品統合支援を通じて、日本企業のM&A成功率向上に貢献してまいります。

製品ポートフォリオの統合でお困りの際は、ぜひ当協会の専門コンサルタントにご相談ください。豊富な実績と専門知識を活かし、貴社の統合成功をサポートいたします。

本記事についてのご質問やご相談は、日本PMIサポート協会までお気軽にお問い合わせください。